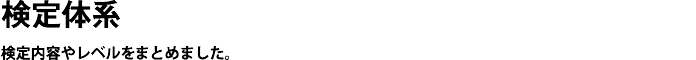

| ブロンズ合格レベル | シルバー合格レベル | ゴールド合格レベル | |

| 受験資格 | どなたでも | ブロンズ合格者 | シルバー合格者 |

| 目標 | パーティーの一員にふさわしい自立した登山者を目指す | 春山から秋山さらに初級の雪山経験者、自ら登山計画を立てて実行できる、初心者に山の知識を教えられる登山者を目指す | パーティーを編成しリーダーとなれる、パーティーメンバーに対し山の知識を体系的にかつ理由や背景もふくめて教示できる登山者を目指す |

| 対象者 | 登山初級者(2年~3年) | 3年以上の登山経験 | 5年以上の登山経験 |

| 対象登山形態 | 頂上往復、日帰り、小屋泊まり | 縦走、2日~数日間、テント泊 | 縦走、2~数日、テント泊(ツエルトやその他の宿泊形態もふくむ)、雪中歩行 |

| 検定内容 |

|

|

|

| 合格基準(絶対評価) | 80点以上 | 80点以上 | 80点以上 |

| 問題数(予定) | 約50問 | 約50問 | 約40問 |

| 問題配分 | 安全・技術・気象分野 80% 動植物、地理分野10% 山岳文化 10% | ||

| 田中陽希(たなか・ようき) | 野口いづみ(のぐち・いづみ) | |

|---|---|---|

|

プロアドベンチャーレーサー Team EASTWIND所属 国内唯一のプロアドベンチャーレースチームであるTeam EASTWINDのキャプテンとして活動中。パタゴニアンエクスペディションレースに2010年~2013年、2016年出場。最高位は2012年と2013年、2016年の2位。チームの目標は最も過酷な国際レースでの優勝。 2014年、前人未到の挑戦として、南は鹿児島県屋久島から北は北海道利尻島までの「日本百名山ひと筆書き~Great Traverse~」7,800kmの旅を208日と11時間で達成。2015年には、北海道最北端宗谷岬から鹿児島県の佐多岬までの新たな100座を、同じく人力のみで繋ぎあわせる「日本2百名山ひと筆書き~GreatTraverse2~」約8,000kmの旅を222日で達成。2018年1月から、これまでの200座に新たな101座の山々を加えたトータル301座の踏破を目指す集大成の挑戦「日本3百名山ひと筆書き~Great Traverse3~」を2021年8月2日に完遂させた。 |

都立武蔵高校と東京医科歯科大学で山岳部に所属。鶴見大学麻酔科を経て都立府中療育センター勤務。日本登山医学会理事、日本山岳会東京多摩支部支部長、日本山岳会医療委員会委員長、日本山岳文化学会常務理事、前日本山岳会理事。海外はワスカラン、玉珠峰、マッターホルンなど約30座登頂。夏は沢登り、縦走、積雪期は山スキーなどを楽しむ。山の医療の執筆や講演を行う。主な著書に「実例から学べる!山の病気とケガ」(山と渓谷社)、「山登りトラブル回避&対処マニュアル」(大泉書店)、「安全登山の基礎知識」など。 | |

| 羽根田治(はねだ・おさむ) | 小泉成行(こいずみ・しげゆき) | |

| 1961年、埼玉県さいたま市出身。フリーライター、長野県山岳遭難防止アドバイザー。山岳遭難や登山技術に関する記事を、山岳雑誌や書籍などで発表する一方、沖縄、自然、人物などをテーマに執筆活動を行なう。主な著書に『ドキュメント生還 山岳遭難からの救出』『空飛ぶ山岳救助隊』『山でバテないテクニック』『ロープワーク・ハンドブック』『野外毒本』『パイヌカジ 小さな鳩間島の豊かな暮らし』『トムラウシ山遭難はなぜ起きたのか』(共著)『山の遭難 あなたの山登りは大丈夫か』『生死を分ける、山の遭難回避術』『人を襲うクマ 遭遇事例とその生態』などがある。 | オリエンテーリング選手。20歳の時に競技を始めて以来、世界各地で開催される国際レースに日本代表として出場。2010年アジアチャンピオン。素早く的確に地図を読み、使うことができるナビゲーションのエキスパート。近年ではその技術を生かして読図講習会の講師として、また各地のナビゲーションスポーツのコースディレクターとしても活躍中。共著に『山岳ナビゲーション』(エイ出版社)がある。愛媛県出身静岡県在住。 | |

| 田口裕子(たぐち・ゆうこ) | 樋口一郎(ひぐち・いちろう) | |

| 学生の頃より登山を始める。現在は東京都山岳連盟加盟の社会人山岳会「徒登行山岳会」に所属し、ハイキング、縦走、沢登り、雪山など年間を通じてオールマイティな登山を楽しんでいる。海外の山は2017年にロシアのエルブルース(5642m)に登頂し、今後はヒマラヤの6000m峰に挑戦したいと計画中。仕事としては登山用品の小売店、山や自然に関する書籍・雑誌の出版社勤務、アウトドアブランドのメーカー勤務を経て、現在はフリーランスのライターとして活動。主に関東近郊の登山コースのガイド本や富士登山に関するフリーペーパー、ウェブ媒体等の執筆をしている。 | 山を楽しみ山を伝えていくことを使命とする山楽ライター。マクロ的には、ニッポン中の山々を独自の視点で体系化する野望を持つ。一方、ミクロでは地元の三浦半島に着目、地質・歴史・自然などを総合的に捉えながら歩くことを提唱する。本来の山登りは、根っからのヤブ山派。著書に『ニッポンの山解体新書』『新釈日本百名山』『鎌倉&三浦半島 山から海へ30コース』(何れも東京新聞)など。共著の『安全登山の基礎知識』(日本山岳検定協会 編)では、山の雑学分野を執筆。 | |

| 渡部均(わたなべ・ひとし) | 飯田 肇(いいだ・はじめ) | |

|

国内唯一の山岳気象予報専門会社ヤマテンに所属する山岳気象予報士。 秩父の山間の町に生まれ、山と親しみながら育つ。 ヤマテンでは、主に国内の山岳気象予報業務にあたる一方、オンライン登山スクール「やまスク」などで山岳気象に関する講習会の講師もしている 山の知識検定では、登山リスクに大きく関わる気象分野の監修を担当。 講習会や山の知識検定などの機会を通じて、安全登山の啓発に繋げていきたい。 |

1955年生まれ、茨城県出身。名古屋大学大学院理学研究科博士後期課程満了。 富山県立山カルデラ砂防博物館で立山の自然を中心テーマとした博物館活動を継続している。調査研究として、立山地域の積雪、雪崩、気候変動、雪渓・氷河調査を長年継続し、日本初の現存する氷河を確認する。また、1982年以来、ヒマラヤ氷河学術調査隊(名古屋大学等)に7回、日本山岳会カンチェンジュンガ登山隊、日本中国合同ナムチャバルワ登山隊(日本山岳会)等に参加。ヒマラヤの氷河の特性・変動調査を実施する。 日本雪氷学会北信越支部監事、国立登山研修所講師・専門調査委員、日本山岳ガイド協会理事、日本山岳会資料映像委員会委員長 |

|

| 雪崩事故防止研究会 | 平川 陽一郎(ひらかわ・よういちろう) | |

|

雪崩による犠牲者を少しでも減らしたいという思いから、雪崩に関する知識と雪崩対策装備の普及啓発を目的として、1991 年に札幌で設立した任意団体。 登山者、スキーヤー、スノーボーダー、スキー場関係者など雪山に関わる人を対象として、毎年11月開催の講演会、2月開催の講習会「雪崩事故防止セミナー」を通じて雪崩事故から身を守るための啓発活動を行っている。 また、山と渓谷社より、『最新雪崩学入門』(1996年)、『決定版雪崩学』(2002年)、『雪崩教本』(2017年) を出版し、全国レベルでの普及啓発活動も行っている。 ホームページ https://assh1991.net/ |

(公)日本山岳ガイド協会 マウンテンガイド協会 会長 (公)日本山岳ガイド協会 危急時対応技術講習会講師 試験・研修委員 (公)日本山岳会 理事 登山クラブ やま塾 代表 (株)finetrack TOKYO BASE HIBIYA HUT直営店ゼネラルマネージャー 高校・大学の山学部で本格的な登山を学び、北アルプスや谷川岳を中心に国内の山々でクライミングや登山を行なう。海外は、カラコルム・リンクサール・シャシャパンマなどヒマラヤの山々に遠征する。 卒業後は登山業界に入り、複数社の登山用品店で店長を務める。その後、ガイドとして独立。 現在は、(株)finetrack直営店 TOKYO BASEとHIBIYA HUTを拠点に多方面で登山技術講座も数多く開催している。 並行して、日本山岳ガイド協会正会員のマウンテンガイド協会会長、ガイド協会の危急時対応技術講習会講師、同協会の試験・研修委員、日本山岳会 理事や登山クラブやま塾の代表として安全登山関係の啓発活動を行っている。 |